Quel abîme entre les anodines piécettes d' "Au clair de lune" et ces "Portraits de peintres" de 1894 !

Les trois années qui se sont écoulées entre ces deux œuvres ne suffisent pas à expliquer de telles différences.

Les qualités littéraires respectives de Louis Montégut et de Marcel Proust sont sans doute pour une grande part dans la qualité des œuvres qu'ils ont inspirées à Reynaldo.

Que

dire du conte de celui-là ? ce n'est qu'un ramassis de lieux communs,

de platitudes niaises et sentimentales ; quant aux poèmes de celui-ci,

bien que certains ne les trouvent pas dignes de l'auteur de la " Recherche",

ils dégagent un charme et une grâce tendre et mélancolique qui conviennent

tout à fait à l'esthétique de Reynaldo.

Le début de l'amitié qui lia Proust à Reynaldo date de 1894 ; ils se rencontrèrent

chez Madeleine Lemaire,

la célèbre aquarelliste. C'est chez cette dernière, pendant un séjour qu'il

fît avec Marcel à Réveillon, que Reynaldo composa les pièces pour piano sur

les "portraits de peintres".

Ces quatre morceaux devaient figurer dans l'édition de la première œuvre publiée par Proust, "Les plaisirs et les jours" Le prix exorbitant de ce livre attira sur le jeune écrivain de nombreux sarcasmes tels celui-ci:

"Proust

- Est-ce que vous l'avez lu, mon livre ?

La Jeunesse - Non, Monsieur, il est trop cher.

P. - Hélas c'est ce que tout le monde me dit... et pourtant, une préface

de M. France, quatre francs... de la musique de Reynaldo Hahn, quatre

francs... des tableaux de Mme Lemaire, quatre francs... de la prose de moi,

un franc... quelques vers de moi, cinquante centimes.. Total: seize francs

cinquante, ce n'est pas exagéré ? (1)

La

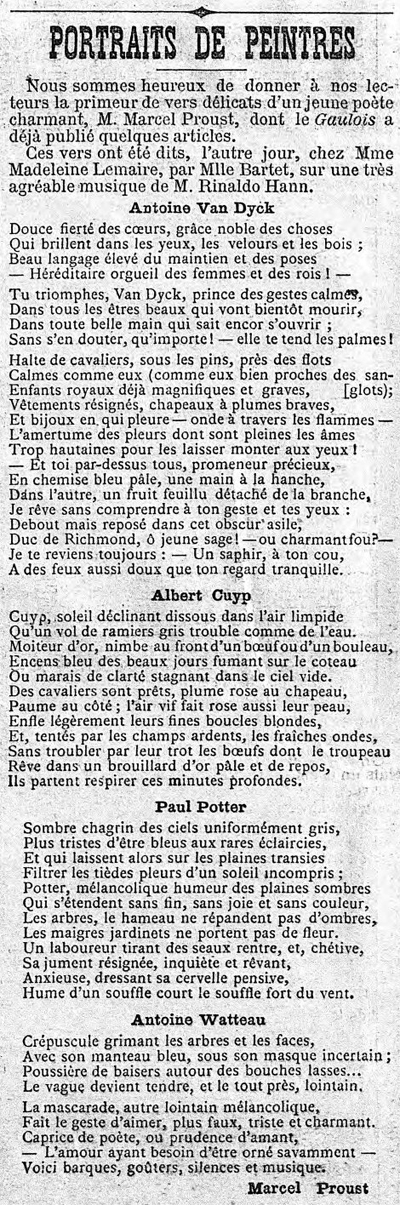

première audition de ces pièces qui devaient servir d'accompagnement à la

récitation des vers de Proust (il faut rappeler la grande mode dont jouissait

à cette époque ce genre d'œuvre tout à fait oublié aujourd'hui qu'est l'adaptation

symphonique d'un poème) eut lieu chez

Madeleine Lemaire,

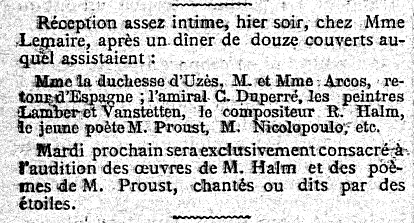

leur dédicataire, lors d'une réception qui fit grand bruit ; le compte-rendu

de la soirée parut dans divers journaux dont "Le Gaulois".

La

première audition de ces pièces qui devaient servir d'accompagnement à la

récitation des vers de Proust (il faut rappeler la grande mode dont jouissait

à cette époque ce genre d'œuvre tout à fait oublié aujourd'hui qu'est l'adaptation

symphonique d'un poème) eut lieu chez

Madeleine Lemaire,

leur dédicataire, lors d'une réception qui fit grand bruit ; le compte-rendu

de la soirée parut dans divers journaux dont "Le Gaulois". ![]()

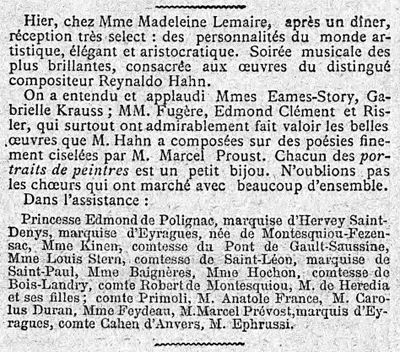

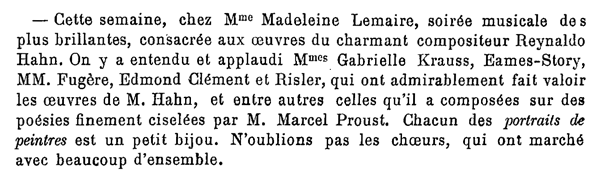

Il

faut citer ces lignes qui donnent un bon exemple de l'importance de ces réunions

mondaines dans la vie musicale de la fin du siècle:

"Hier, (28 Mai 1895) chez Mme Madeleine Lemaire après un dîner,

réception très sélect: des personnalités du monde artistique, élégant et aristocratique.

Soirée musicale des plus brillantes, consacrée aux œuvres du distingué compositeur

Reynaldo Hahn. On a entendu et applaudi Mmes Eames-Story,

... MM. Fugère,

... et Risler,

qui surtout ont admirablement fait valoir les belles œuvres que M. Hahn a

composées sur des poésies finement ciselées par M. Marcel Proust. Chacun des

Portraits de peintres est un petit bijou....

Dans l'assistance: Princesse Edmond de Polignac, ... comtesse du Pont de Gault-Saussine,... Mmes Baignières, ... comte Robert de Montesquiou, M. de Heredia et ses filles, comte Primoli, M. Anatole France,... Mme Feydeau, M. Marcel Prévost."

Cette énumération quelque peu fastidieuse a l'avantage de bien définir l'ambiance

mondaine qui entourait la création des œuvres (on retrouverait les mêmes

circonstances pour bien des œuvres de Fauré,

de Saint-Saëns ou d'autres compositeurs de l'époque).

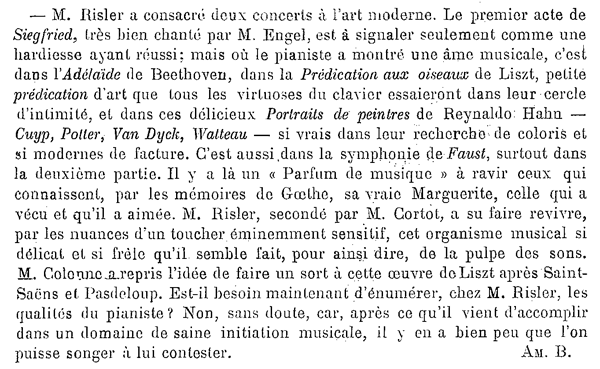

C'est "Risler,

qui vient exprès de Chartres pour jouer ces Portraits de peintres et doit

retourner le soir même au régiment" (2)

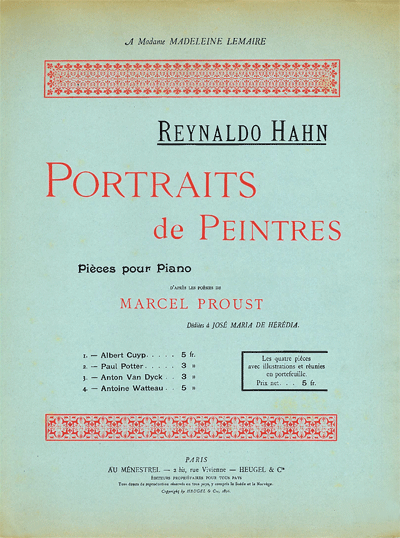

Chacune des quatre pièces de forme Lied est accompagnée d'un portrait du peintre

et du poème de Proust ; elles parurent chez

Heugel en 1896. Elles

peuvent être jouées seules ou servir d'accompagnement à la récitation des

vers.

Il est à remarquer que ce recueil est l'un des rares parmi l'œuvre pianistique de Reynaldo à avoir eu le privilège de l'enregistrement, il figure dans l'excellent disque " A la recherche du temps de Proust" dans la version déclamation et piano. (3)

En cliquant sur cette icone vous pouvez accéder à l'analyse détaillée de chacun des "Portraits" (extraite du mémoire de Nicolas Vardon "Portraits de Peintres" d'après les poèmes de Marcel Proust et la musique de Reynaldo Hahn : une tentative d'union entre les arts.)

En cliquant sur cette icone vous pouvez accéder à l'analyse détaillée de chacun des "Portraits" (extraite du mémoire de Nicolas Vardon "Portraits de Peintres" d'après les poèmes de Marcel Proust et la musique de Reynaldo Hahn : une tentative d'union entre les arts.)

![]()

" Cuyp, soleil déclinant dissous dans l'air limpide

Qu'un vol de ramier gris trouble comme de l'eau,

Moiteur d'or. nimbe au front d'un bouf ou d'un bouleau,

Encens bleu des beaux jours fumant sur le coteau,

Ou marais de clarté stagnant dans le ciel vide.

Des cavaliers sont prêts, plume rose au chapeau,

Paume au côté ; l'air vif qui fait rose leur peau,

Enfle légèrement leurs fines boucles blondes,

Et, tentés par les champs ardents, les fraîches ondes

Sans troubler par leur trot les boufs dont le troupeau

Rêve dans un brouillard d'or pâle et de repos,

Ils partent respirer ces minutes profondes."

Ces vers, pastichés de ceux de Robert de Montesquiou, "furent écrits avant une classe à Condorcet, en sortant du Louvre où je venais de voir les cavaliers qui ont une plume rose au chapeau." (4)

Albert Cuyp (1605-1691) est un paysagiste néerlandais. (Pour voir certaines de ses œuvres cliquer ici)

Ce poème inspira à Reynaldo une pièce de forme ternaire ABA.

A- est un thème d'atmosphère, non mélodique, il est formé de batteries d'accords dans le registre aigu du clavier ; c'est une espèce de fond sonore "aérien, très calme ; très égal" qui recrée l'ambiance des toiles du peintre.

Les onze premières mesures installent le ton de Si bémol puis, aux batteries en doubles croches se superpose une grande gamme ascendante sur quatre octaves en triples croches qui illustre les deux premiers vers du poème " ... trouble comme de l'eau."

Deux

mesures modulent en La bémol et mi puis le retour du ton principal amène un

grand crescendo qui aboutit à un FF qui lui-même fera place à un decrescendo

conduisant à un PPP (ces sept mesures sur le seul accord de sixte répété).

Les batteries s'arrêtent après un ralentissement de l'agogique (les

triolets de croches ont remplacé les doubles croches).

B- Cette section centrale avec son thème "un peu lourd, comme la croupe des chevaux flamands" illustrent la seconde partie du poème (vers 6 à 12).

B obéit à une structure ternaire suivant le schéma b1-b2-b1

b1-

expose un thème à la rythmique pointée sur pédale de dominante (antécédent) ;

le conséquent, toujours sur pédale, est en accords parallèles sous forme de

marche et dans une rythmique franche "avec bonne humeur"

Ces deux formules de deux mesures sont reprises s'achevant par une suspension sur la dominante.

b2-

en quatre mesures présente un motif mélodique orné sur accompagnement d'accords

brisés ; ces quatre mesures sont légèrement variées.

b1- est repris sans modification avec l'indication "en s'éloignant" puis "ils sont partis" (cf. le dernier vers du poème)

A- Après l'arrêt suspensif sur la dominante de Si bémol, A revient, " très reposé... un peu vague" tout d'abord en Si, créant un effet de surprise (brusque modulation au demi-ton) puis dans le ton principal.

Les batteries sont cette fois dans un mouvement calme de triolets de croches (remplaçant les doubles du début) sur l'accord de sixte.

Sous ce balancement qui s'estompe peu à peu on entend un thème en valeurs longues réparti entre les deux mains.

"Sombre chagrin des ciels coutumièrement gris,

Plus tristes d'être bleus aux rares éclaircies,

Et qui laissent alors sur les plaines transies

Filtrer les tièdes pleurs d'un soleil incompris ;

Potter, mélancolique humeur des plaines sombres

Qui s'étendent sans fin, sans joie et sans couleur,

Les arbres, le hameau ne répandent pas d'ombres,

Les maigres jardinets ne portent pas de fleurs.

Un laboureur tirant des seaux rentre, et, chétive,

Sa jument résignée, inquiète et rêvant,

Anxieuse, dressant sa cervelle pensive,

Hume d'un souffle court le souffle fort du vent."

Potter, peintre de la même époque que Cuyp, (1625-1654) est le plus célèbre animalier de l'école hollandaise, deux de ses tableaux figurent au Louvre. (Pour voir certaines des œuvres de Potter cliquer ici)

Reynaldo a composé pour ce portrait une courte forme ABA dont les deux idées mélodiques, peu différenciées, dépeignent à merveille l'atmosphère morne et mélancolique qui se dégage des paysages de l'école hollandaise.

A-

Un thème " désolé", en mi à la rythmique hésitante ("en traînant

un peu" précise l'auteur) est confié à la main gauche ; il est harmonisé par quelques accords provoquant des frottements expressifs.

Ce motif de deux mesures est repris au soprano, transposé à la quarte puis de nouveau exposé à la basse ; une mesure de transition chromatique introduit le ton du relatif majeur (Sol).

Les

deux strophes de ce dernier poème évoquent deux toiles du peintre français

(1684-1721): la première " L'indifférent" et la seconde "L'embarquement pour Cythère" qui figurent toutes deux au

Louvre.

Les

deux strophes de ce dernier poème évoquent deux toiles du peintre français

(1684-1721): la première " L'indifférent" et la seconde "L'embarquement pour Cythère" qui figurent toutes deux au

Louvre.