Le recueil est imprimé le 22 juin 1900 chez Heugel et Cie, sous la référence H. 20 174 à 20 183

Voici les dix mélodies réunies dans ce recueil :

| I | Lydie (ténor solo & chœur) | ||||||||||||

| II | Néère | ||||||||||||

| III | Salinum | ||||||||||||

| IV | Thaliarque (chœur) | ||||||||||||

| V | Lydé | ||||||||||||

| VI | Vile potabis | ||||||||||||

| VII | Tyndaris | ||||||||||||

| VIII | Pholoé | ||||||||||||

| IX | À Phidylé (basse solo & chœur) [piano à quatre mains] | ||||||||||||

| X | Phyllis | ||||||||||||

1. Présentation matérielle

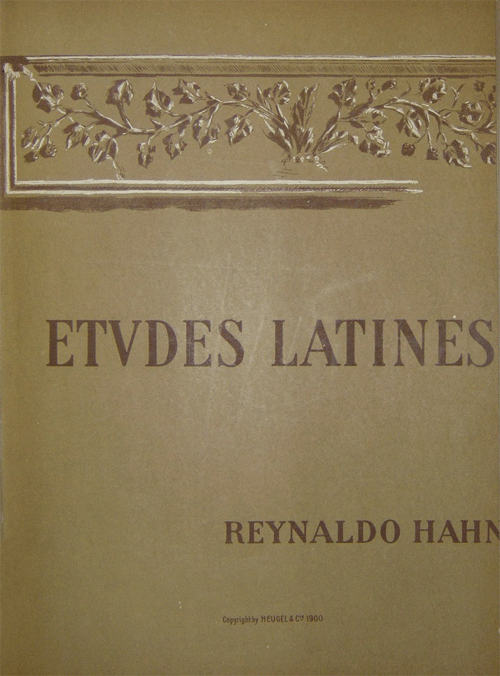

a) La première de couverture

Cher Monsieur Heugel

Par le même courrier vous recevrez ce que Madrazo a fait pour les Études Latines. Je trouve cela charmant et c'est copié d'un bas-relief de la belle époque Romaine. C'est sur papier lithographique et afin que cela ne fasse pas de difficultés de reproduction. [.]

Je vous laisse absolument libre de la disposition du titre ; soit que nous fassions ainsi [petit croquis] ou bien ainsi : [autre petit croquis] mais il me semble qu'il vaut mieux de toutes façons ne pas mettre Reynaldo Hahn car alors, il faudrait mettre Leconte de Lisle etc. et cela encombrerait beaucoup cette page qui gagne, je crois, à être simple. Il faut aussi que l' U d'Études soit un u romain V. Je pense que vous êtes de mon avis.

[.]

Bien affectueusement à vous.

Reynaldo

b) La première page de garde

Toute cette gravure rappelle aisément le bas-relief antique d'un piédestal qu'un artiste aurait pu croquer lors d'une fouille archéologique. Le rapprochement avec la teneur "antique" des poèmes de Leconte de Lisle, s'inspirant des Odes d'Horace, de même que le côté archaïsant de certaines des musiques du compositeur est autorisé.

c) La deuxième page de garde

Elle présente la table avec les titres des mélodies, chacune étant précédée de son rang en chiffre. romain ! Le tout est encadré d'une vignette au motif de lierre, dans le style Art nouveau. L'encre utilisée, d'un bleu gris, adoucit la présentation générale.

Remarquons que le neuvième numéro est indiqué sous le titre À Phidylé alors qu'en p. 42, le titre précise uniquement Phidylé.

Ce recueil, actuellement disponible, a subi au demeurant quelques modifications : la teinte du papier est celle d'un blanc ordinaire, l'encre bleue devenue noire.2. Diffusion

Voici le classement d'exemplaires tirés (1900 /1989) :

Études latines |

Rang |

| I Lydie (ténor solo & chœur) |

9e |

| II Néère |

2e |

| III Salinum |

6e |

| IV Thaliarque (chœur) |

8e |

| V Lydé |

5e |

| VI Vile potabis |

10e |

| VII Tyndaris |

1er |

| VIII Pholoé |

4e |

| IX À Phidylé (basse solo & chœur) |

7e |

| X Phyllis |

3e |

Il nous faudrait ajouter les tirages dont ont bénéficié, à titre publicitaire, les mélodies suivantes qui furent offertes dans Le Journal Le Ménestrel :

- Néère dans le n° 26 du 1er juillet 1900 :

- Salinum dans le n° 30 du 29 juillet 1900 :

- Pholoé dans le n° 34 du 26 août 1900 :

- Tyndaris dans le n° 44 du 4 novembre 1900 :

De même il faudrait rajouter, pour À Phidylé, le nombre de tirage du premier volume[2], qui se monterait alors à un extraordinaire tirage.

Chacune des dix mélodies a été éditée en séparé sous la référence H. 20 174 à 20 183. La gravure de leur première page est toujours signée P. Borie : un riche décor de pied-droits, d'architrave et de seuil d'une porte d'entrée rappelant ceux se trouvant sur les murs pompéiens : rinceaux floraux, encadrés aux petits motifs animaliers (cygnes, dauphins, tritons) et floraux. Le titre de chacune d'elles y est reproduit, accompagné de son tarif correspondant : la n° 1 est à 7fr 50, la n° 2 est à 4fr, la n°3 à 3fr, la n°4 à 7fr 50, la n°5 à 4fr, la n° 6 à 3fr, la n°7 à 4fr, la n°8 à 3fr, la n°9 à 6fr et enfin la n°10 à 4fr.

Signalons aussi que À Phidylé existe, en séparé sous deux versions : le n°1 dans notre version originale, la n°2 en version pour voix seule et piano à deux (2) mains (à 4 fr).

Le recueil était aussi édité aux États-Unis par Recital Publications of Huntsville, Texas (comme les Chansons grises, les Feuilles blessées et Venezia).

3- Présentation des dédicataires

Voici les dédicataires pour chaque mélodie :

| à M. Massenet |

|

| II Néère |

à Frédéric de Madrazo |

| III Salinum |

à Marie-Louise Nordlinger |

| IV Thaliarque (chœur) |

à Monsieur Gabriel Fauré |

| V Lydé |

à Madame Jeanne Tripier - Gouzien |

| VII Tyndaris |

à Madame la Comtesse de Guerne, née Ségur |

| IX À Phidylé (basse solo / chœur) |

4. Présentation poétique et musicale

Il réunit dix poèmes du même poète, Leconte de Lisle (1818 /1894) : une unité certaine est présente par ce choix. D'ailleurs, Reynaldo Hahn choisit aussi d'emprunter le titre d'Études latines au groupement de poèmes dont il les a extraits. Ce recueil de poèmes fait partie des Poèmes Antiques, publié en 1852. Leconte de Lisle, brillant helléniste[3], publie en 1873 une traduction des œuvres d'HORACE qui sont les sources des pièces des Études latines.

Au-delà de cette cohérence poétique, ce cycle comporte, musicalement, une singularité : trois pièces sont composées pour solo et chœur :

- La n° 1, Lydie pour ténor solo et chœur ;

- La n° 4, Thaliarque pour chœur à 2 voix et soli ;

- La n° 9, À Phidylé pour solo de basse et chœur.

Ces trois pièces sont réparties de façon équilibrée, en première, quatrième et neuvième positions sur les dix numéros qui composent ce recueil. Cela organise harmonieusement l'ensemble du recueil. Ce cycle de mélodies, par la présence de pièces faisant appel à un chœur, nous rappelle celui des Rondels.

C'est toi qui fleuriras en mes derniers beaux jours :

Je ne changerai plus, voici la saison mûre.

Chante ! les vers sont doux quand ta voix les murmure,

O belle fin de mes amours !

On peut y voir une généreuse conclusion poétique, et musicale, dans ce long cycle où les divers états d'âme amoureux sont subtilement traversés. C'est aussi chronologiquement la dernière à avoir été composée (en 1900).

L'ambitus vocal pour l'ensemble des mélodies pour soliste s'étend du si b 1 (Lydé et Phyllis) au sol 3 (Lydie) : elles s'adresseraient donc à une voix de ténor ou de soprano[6].

En vérité, l'ensemble des mélodies fait appel à divers types de voix : pour baryton ou mezzo-soprano (Néère et Lydé par exemple), ténor et soprano (dans Tyndaris). La présence même de pièces pour soli avec chœurs démontre que la variété est attendue pour son exécution intégrale.

On pourrait même se demander si tout ce recueil ne pourrait pas être interprété dans son intégralité par l'un des membres de ce chœur, ou bien que chacun des solistes sollicités pour ces mélodies ne se joigne aux autres afin d'exécuter les trois pièces écrites avec chœur.

Sylvain Paul Labartette

partition disponible à la vente chez Leduc :

HE 20174

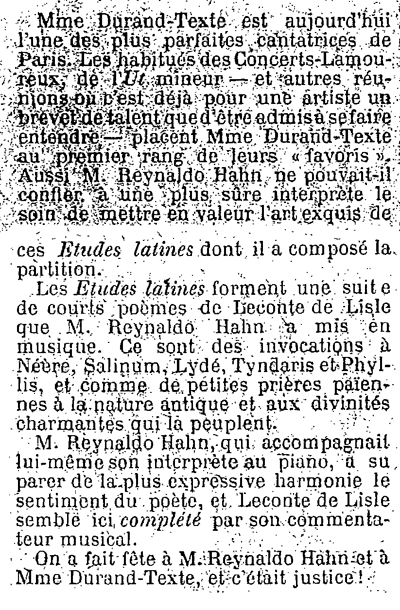

L'œuvre dans la presse :

![]()

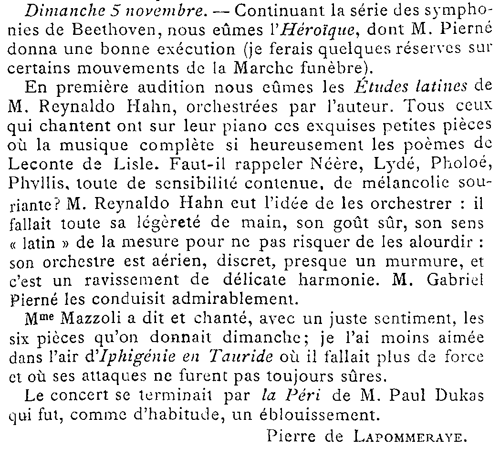

S.I.M. (15 janvier 1908)

![]()

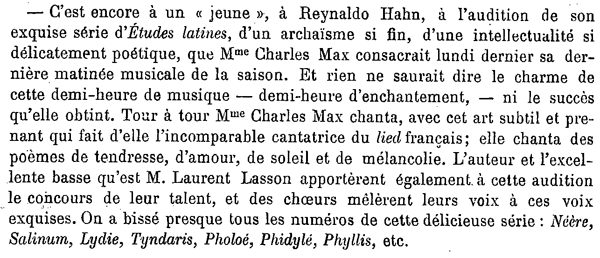

![]()

Le Figaro (29 avril 1908)

![]()

![]()

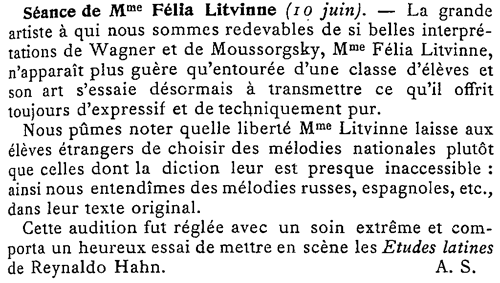

Le Ménestrel (27 juin 1908)

![]()

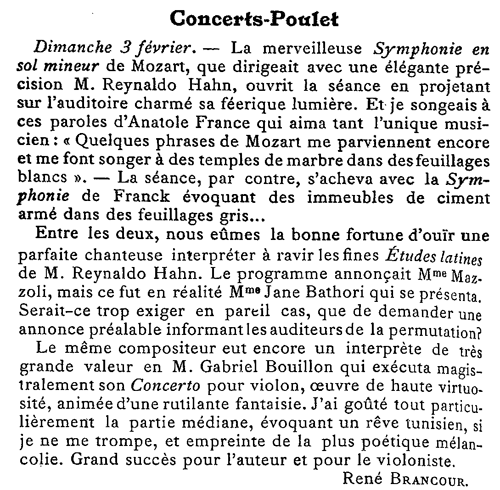

![]()

Le Ménestrel (16 juin 1922)

![]()

![]()

Le Ménestrel (4 novembre 1922)

![]()

![]()

Le Ménestrel (8 février 1929)

![]()

![]()

Le Ménestrel (16 janvier 1931)

![]()